農學報導

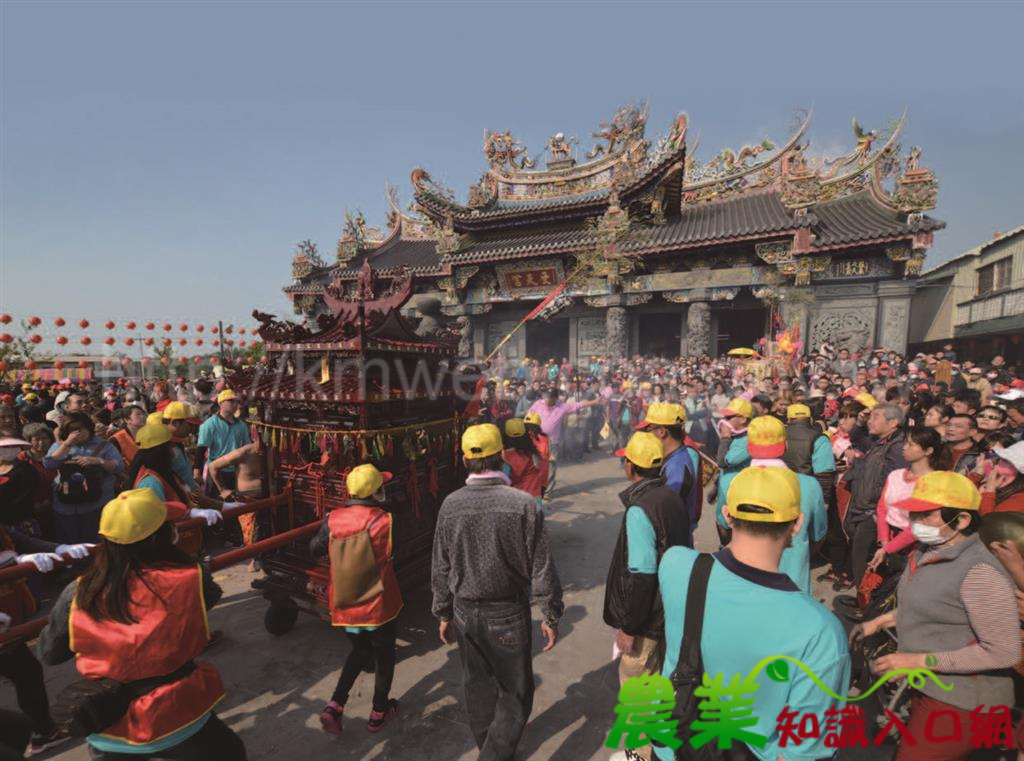

身體力行的臺灣神靈信仰 進香文化與香火觀

刊登日:107/12/19

臺灣的進香文化

進香大抵由一地居民,迎請自己最虔誠敬奉的在地神靈,走向另一處聖地,進行參拜交流、朝聖面會,也有透過舀取香火來象徵補充靈力。

南部地區常有由神明帶著信眾,一同前往山海之境,透過刈天香或刈水香的方式,來象徵補充神明兵馬,並回到鄉里安頓割求來的神靈兵馬,共同護衛家鄉。

被視為臺灣最艱苦的白沙屯拱天宮媽祖進香,每年信徒得徒步從苗栗通宵走到雲林北港朝天宮,舀取香火補充靈力。隊伍除了頭旗、執士與神轎以外,還得攜帶著一座香擔,內置一只陶製瓷器,俗稱「火缸」。當隊伍抵達朝天宮後,擇時由住持法師引燃金紙、誦化疏文,再自朝天宮「萬年香火」爐中,舀取香火放入火缸,立即送入香擔、貼上封條,象徵已向朝天宮割取香火靈力。

這項儀式是白沙屯媽祖進香的核心內涵,隊伍取火結束後回鑾,回程時必須有專人看顧火缸,隨時增添香火、不能熄滅。回通宵入廟後,火缸與進香回來的神靈必須一起遮蔽12日,才能將香火拿出來倒在廟內各香爐,有些信徒也會趁此時舀取新香火,象徵靈力的獲取與共享。

整個進香過程當中,不僅有神靈間的信仰交流,也有信徒心靈願望、經濟物質社會的交換互動。在龐大人群移動過程中,信徒們歷經磨練、共度患難,累積大量靈驗故事、建構進香知識,如討論媽祖哪一年曾經在誰家停留、哪個地方曾經出現「歹物仔」在媽祖進香時被收服等。這些互動產生諸多生命情感流動,讓人對進香有更深厚的依存感,每年充滿期待。

與時俱進的進香文化

當前的進香交流,隨社會變遷發展出體驗、休閒的觀光文化,甚至在媒體傳播下,也有越來越多宮廟以傳統為名,徒步進香,增添苦行朝聖的意象,強化取得香火不易的信仰心靈。這麼多元化的進香經驗,都是臺灣民間社會與時俱進的樣態;而進香也不止於全島性移動,還包含跨海進香,帶著神靈香火搭飛機出國進香等。

移民社會早養成臺灣人愛進香的文化表現,帶動整個亞洲地區宗教交流風潮,甚至栽培出湄洲島媽祖祖廟,成為世界非物質文化遺產指標對象。

龐大進香活動,也在臺灣島嶼上建立起不少「進香中心」,也就是民間社會常講的某神靈的「祖廟」或是「總廟」。除了知名的北港朝天宮外,已登錄為國家民俗文化資產的南鯤鯓代天府,每逢五府千歲與囝仔公聖誕,整年度可以創造至少5波進香期,各地信徒與宮廟紛紛組織團體,前往朝聖祝壽、割取香火、補充兵馬靈力;若以單一神明來看,最知名龐大的為松柏嶺受天宮,每年超過4,500筆進香數據,光是農曆1 ∼ 3月就能湧入3千多個進香團,超過100萬人次,數字相當驚人。

香火觀的內涵

任何進香儀式,大抵繞著「香火觀」思考,俗語說:「萬年香火、萬代香煙」,所以我們常看到許多進香中心都有座永不熄滅的燈火或爐火,讓前來割取靈力的宮廟使用,或讓信徒也能藉此沾染靈氣。這一方面象徵著香火鼎盛、靈力源源不絕,可以分享給其他廟宇;二方面則隱喻世代相承,人丁興旺沒有斷絕,藉此表彰地方的

繁榮興盛。

香火就是靈力,可以不用神像,但是不能沒有香爐祭祀。進香可以增強神靈力量,也就會有被搶取的危險。因此在進香儀式中,會以龍虎旗、黑雨傘與各種兵器包圍保護香火,甚至由乩童手持五寶壓陣,也有人會聘請陣頭,由官將首、八家將進行護衛,使香火靈力順利運回,讓家鄉的信仰能量豐沛永續,表現出漢人民間信仰的熱鬧觀,壯大靈威聲勢。

因此,我們常見的進香取火儀式不僅充滿神聖,還有很多重要社會價值,無論是人類心靈層面、社會團體交際,或是傳統藝術創造等等,統統都包含在進香的文化意義裡面,環繞著香火觀,自然不是只有信仰力量,還有我們從土地裡長出來的文化表現,都有它值得被珍視的一面。

文、攝影/靜宜大學臺灣研究中心執行長溫宗翰( 鄉間4308)

上一篇

做伙來編織

下一篇

彰化田尾菊花 點亮滿園香氣

大家覺得這篇文章

一級棒:75%

我喜歡:13%

很實用:0%

夠新奇:0%

普普啦:13%

看過這篇文章的人說

登入會員即可參加留言

寶寶ㄦ(達人級會員)發表於 108/01/10

信仰

小甜甜(達人級會員)發表於 107/12/28

進香大抵由一地居民,迎請自己最虔誠敬奉的在地神靈,走向另一處聖地,進行參拜交流、朝聖面會,也有透過舀取香火來象徵補充靈力。