農學報導

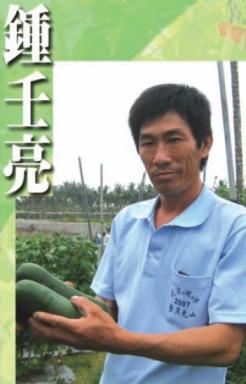

鍾壬亮 高雄縣杉林鄉實驗菜園的推手

刊登日:97/04/14

【傾聽人與土地的對話—新農民報導系列】採訪‧攝影/蔡佩娟

看天,看地,看生命

無私,無悔,有自信

清晨5點多,鍾壬亮與太太已經起床,準備趕到菜園工作。此刻正是胡瓜收成的季節,成熟的胡瓜必須適時採收,才有利於下部果實發育,提高產量,果實採收得越勤,雌花形成則愈多愈快,可讓生產期拉長而且結果不斷。當然,一大早結伴到了菜園,除了採收,他們也一如往常地和農作物們說說話。作物當寶.全心照顧

和植物說話?說什麼話?「什麼都說,有時把它們當成自己的孩子,有時當它們是朋友,大部分都是些誇獎、鼓勵的話」,鍾太太說,每天和作物在一起,久了就有感情,有一天耕作的時候,很自然地對著他們說話,當時也沒想過它們是否聽得懂,只覺得它們是很好的傾訴對象,久而久之,就成了習慣。 過了一段時間,因為颱風侵襲,附近農田的作物因而受害,但鍾家農地的蔬菜卻活得好好的,他們正慶幸自己的好運,剛好有人經過,看到夫妻倆正農忙,打了聲招呼,隨口開玩笑地說,「你們種的這些怎麼都不會死?」說起來也玄,話才說出不久,那些受到悉心照顧的作物竟真的死了。他們嚇了一跳,難道這些作物是受了詛咒而死?難道它們聽得懂人類的語言?難道他們感受得到人的善念或惡語? 有了這次的經驗,夫妻倆更認真看待他們與作物之間的溝通與心靈相契,雖然許多路過的人,看到他們自言自語的模樣,覺得像神經病一樣,但夫妻倆依然故我,誠心誠意地照顧作物,與它們溝通,看它們成長,看到作物都長得那麼好,夫妻倆忍不住對著作物說出欣慰讚嘆的話語,冥冥之中,彷彿這些植栽都能領略他們的善意與照顧。日出而作.日入而息

一直忙到上午8、9點鐘,鍾壬亮夫婦巡好菜園,並將採收的作物裝運上車,準備返回家中院子分級裝箱,裝箱完成,再送到杉林鄉農會,與其他農民的作物統一配銷至台北果菜市場,即可稍作休息,下午時分,再到菜園做些後續管理的工作,忙到天黑才回家。 目前正值胡瓜採收期,每天都有成熟的胡瓜可以採收,一天下來,可以採收200公斤左右,以目前批發價1斤30多元計算,收入相當不錯,鍾壬亮說,現在日子過得很安定,他們打心底喜歡這個工作,覺得很滿足,雖然辛苦但心甘情願、歡喜接受。 鍾壬亮的菜園位於高雄縣杉林鄉,杉林鄉在清朝時稱為「楠梓仙」,顧名思義,係取自鄉內重要河流楠梓仙溪。楠梓仙溪是高屏溪最重要的支流之一,早期居民在溪旁台地開墾耕種,東邊平原土質肥沃、適合耕種,西側平原土質較差,適合造林或種植果樹。該鄉全年平均溫度在攝氏18-34度間,雨量充沛、氣候溫和,適合農業發展,90%的鄉民從事農業耕作。赴日工作.3年奔波

杉林鄉全鄉只有7個村落,杉林、木梓與集來3村大多為閩南、平埔後裔,新庄、上平、月眉、月美4村因與美濃僅月光山之隔,多年前,美濃人翻山越嶺前來該處,因此當地大多為客家人,生活習慣仍保存原有傳統。鍾壬亮的祖父原是美濃人,也跟隨著那一波移民潮來到杉林鄉月美村落腳。 鍾壬亮的祖父原在月美村養鴨,後來因菸草引入栽種,村內許多人家紛紛改種菸草,並因此致富,鍾壬亮的父親也開始種起菸草,並供鍾壬亮求學。旗山農校畢業後,鍾壬亮來到高雄大都會,在一家大型生鮮處理公司工作,並結識來自同鄉的太太。 婚後,鍾壬亮獲得一個到日本工作的機會,薪水很高,為了讓家人的生活更寬裕,他接受了這個工作,遠赴日本,過著每3個月與家人團聚一次的日子,3年的時間,就在來回奔波中度過。 在鍾壬亮任職日本公司期間,鍾太太一面在夜市或菜市場擺攤賣運動服及休閒服,並獨立照顧年幼的小孩,既孤單又辛苦,鍾壬亮直到現在想起來鼻子還是酸酸的。想到前去日本時,大兒子還不會說話,眼看小孩一天天長大,自己卻不能陪伴在身邊,鍾壬亮更是惆悵。就在這時,鍾壬亮的父親決定分家,讓兄弟們各自打拚,鍾壬亮也分得一塊地,為了全家團聚,鍾太太動了務農的念頭,夫妻倆於是商量返鄉務農的計畫。辛勤菸農.文學留痕

要種什麼呢?鍾壬亮一切聽太太的,因為從事農作得靠兩個人的力量才能完成。那時是個菸葉被稱為「綠色黃金」的年代,據說1年可以淨賺上百萬,但鍾太太決定不繼承家族原本的產業,「又辛苦又髒,菸葉上的焦油怎麼洗也洗不掉,難怪說吸菸有害健康。」 鍾太太回憶以前在菸田幫忙的日子,迄今仍「心有餘悸」。菸草屬有限生長,花序形成即停止生長,由於頂端優勢,為抑止側芽衍生,必須摘掉菸花,避免養分全吸到蕊部,摘蕊之後,旁邊的腋芽便長了出來,因此又得除掉腋芽,早期摘蕊除芽作業都是菸農全家出動,摘完之後,全身連頭髮都是黏搭搭的焦油,光是這項工作,一季下來少說也得7、8趟。 如果看過鍾理和的小說《菸樓》,就能了解菸農矛盾的心情: 由開犁起,我們整整趕了5天,才把菸種落土,最後一天還是點了燈火趕夜工,才全部趕完。當我站起身子,卻發現遠近有不少火光在搖曳,有如秋夜曠野裡的螢火蟲。原來點著火把在田野做活兒的並不只我們這一家。 ……「真是冤業(菸葉)!」得來說:「半個多月來,屁股就不曾黏過凳子,累得腰都伸不直了。」 「我們是寡婦生兒子:自己願意!」 「阿容伯你是知道的,」得來又說:「他年年臨到種菸,總要發誓明年殺了他也不種了,他要留起老命來喝稀粥。可是到了下一年,他比誰都種得多,種得早。」 「可不是嗎?兩年娶兩個兒媳婦,第三年又做了一所伙房,哪裡去找那樣得好『光景』?」 菸農常將「菸葉」比喻為「冤業」,但年復一年,仍然繼續種植,說得明白一點,無非是豐厚利潤的誘惑,但這個「利誘」卻無法迷惑鍾壬亮夫婦,他們決定另起爐灶,重新開拓能讓他們樂在其中的農業。求助書籍.請教專業

鍾太太喜歡吃番茄,因此他們決定種番茄。 番茄為茄科作物,原產於南美洲熱帶地區,喜歡溫暖的環境,不耐炎熱氣候,也經不起霜害。番茄生產過程中,若缺乏某種營養元素或受不良環境影響,會造成植株生長發育失調,出現缺鈣症、缺硼症等症狀,常見的有畸形果、空洞果、筋腐病、頂臍病等,因係初次種植,從播種之後,鍾壬亮的番茄園狀況不斷,夫妻倆急得到處請教他人,但得到的答案竟然是「要種就要自己學」。 「當時相當挫折,但不服輸的心情卻也油然而生,既然做了選擇,就沒有退縮的理由。」鍾壬亮說起這段往事,語調透露出當時克服萬難的堅決。在求助無門的情況下,他們只好求助於專業書籍,「說起來,還得感謝豐年社,當時出版了許多蔬菜栽培的專業書籍,我們就一本接一本地研究,還到圖書館找資料,慢慢累積栽培技術」。 資料看得越多,越發現務農真的很不簡單,什麼都要會,不但上通天文、下知地理,還得懂天氣、懂土壤,更要懂生命。 最後,初次種植的番茄,雖然仍因罹病而無一倖免,終究未能逃過悲慘的命運,但鍾壬亮卻學了很多。除了從書本學習,他更學會「看」天、「看」地、「看」環境、更要「看」每天與他為伍的植物。實驗菜園.收穫無窮

鍾太太抱著嘗試的心情,在日益枯萎的番茄植株旁播下敏豆的幼苗,番茄死亡了,敏豆卻奇蹟式地長得出奇的好,後來竟然安然來到收成的時節,採收敏豆是很費工的工作,夫妻倆好不容易採收了第一批果莢,原想拜託村中有經驗的農友幫忙配銷到市場,沒想到他們卻嫌這些敏豆太「生」而拒絕配送。鍾壬亮夫婦才剛克服了生產問題,馬上又面臨配銷問題。 「老天爺還是疼惜我們的」,鍾太太將這批敏豆寄到台北農產運銷股份公司(即台北果菜市場),沒想到市場價格高得超乎他們的預期,於是陸續將後續採收的產品寄到台北銷售,賺到了生平下田勞動而獲得的第一筆收入。「雖然種植番茄虧了不少,但敏豆的意外收入讓我們有了一些信心,讓我們能夠繼續往這條路走」。 8、9年前,高雄改良場旗南分場有意在杉林鄉尋求農民合作,進行實驗菜園研究,但一般資深農民並無意願,因為讓出農地進行實驗,並不一定保證成功,若有收成,雖可銷售,但價格如何卻是未定之數,萬一運氣不佳,實驗不成功,可就虧大了。改良場後來找上鍾壬亮,他一口答應了,當時他心裡還天真地想:「哪有這麼『好康』的事,可以學習正確的栽培技術,又可以領研究費,收成銷售的收入還算自己的,真是划算。」雖然周遭的人都笑他傻,鍾壬亮一點也不介意,也幸好那時的天真想法,他才有機會獲得這麼多寶貴的經驗,這些經驗,一直到今天,還是受用不盡。虛心學習.領略自然

學得越多,越覺得務農真的不簡單,什麼都得懂,對什麼都得用心。 透過閱讀、透過向專家學習、透過觀察,現在的鍾壬亮雖然不是氣象學家,但看到天空的樣子,大概就知道會下什麼樣的雨?出什麼日?刮什麼風?雖然不是植物學家,但看到植物的樣子,大概就知道當時土壤是酸的?還是鹼的?缺了什麼化學物質? 他說,植物雖然不會說話,但它會以其他方式表達,透過它的外觀、色澤告訴你,它需要什麼?天雖然不會說話,但每天在太陽底下工作,你能夠感受到它,它會透過風、透過季節,帶給你相關的訊息,「更重要的是,透過與環境、植物的互動,我更了解它們了」。幾年下來,他好像參透了禪機似的。 農村的日子過得特別快,轉眼間,鍾壬亮會種絲瓜了,再轉眼間,會種扁蒲了,又轉眼間,會種茄子了,會種胡瓜了,會種苦瓜了……,實驗菜園的研究持續至今,今年他們進行山苦瓜的試種實驗。山苦瓜原是台灣野生種,是原住民經常食用的野菜,如今已慢慢馴化為人工栽培,目前有6個品種,鍾壬亮現在栽種的是花蓮1號(綠果)與花蓮2號(白果)。每天,他必須照料與觀察這兩個品種在杉林鄉試種的情形,晚上進行生產履歷記錄。現在的他,不再單純地把這種合作關係當成『好康』的事,而認為是為台灣農業發展盡點心意。有機栽培.親身實踐

鍾壬亮說,他最感激旗南分場研究員帶來有關有機栽培的觀念,並傳授有機栽培技術,他們學會了透過「費洛蒙」的控制方式,不必殺死昆蟲,卻能讓有害昆蟲遠離菜園,而且效期比噴灑殺蟲劑更長久;因為殺蟲劑的藥效一過,昆蟲馬上又回來,沒完沒了,效果有限,而費洛蒙控制法顯然有效多了。他們也學會了微生物防治法,例如許多植物的病害係由土壤或根圈真菌所引起,一種叫枯草桿菌的微生物,可以有效抑制真菌生長;他們還學會了以無毒農藥代替有害環境與人類健康的農藥;他們還養了許多鵝,利用鵝捕食雜草的特性除草。 有人說,有機農法比較費工費時,鍾壬亮夫婦卻以實踐證明,只要方法得當、防治得宜,有機農法反而省時省力。 時至今日,鍾壬亮不僅栽培技術好、產量佳,產品品質更是沒話說,哥哥們自嘆不如,乾脆將他們的土地租給鍾壬亮經營,因此鍾壬亮現有的耕地共分為3處。隨著耕地擴大,鍾壬亮認為,經營菜園必須有精密的計畫,菜園面積的大小與栽植蔬菜的種類必須進行合理的分配,因為很多品種的蔬菜不能連年栽培在同一處土地。他說,「同一種蔬菜需要吸收的營養成分經常是相同的,如果年年栽種,土壤馬上就惡化枯竭。」因此,如果希望土地永遠保持正常的生產力,提高蔬菜的品質,就必須讓土地有休養生息的機會。 鍾壬亮目前採取間作、輪作與休耕的方法。他解釋,由於所種植的農作物以瓜果類及茄果類為主,該類型的作物生長期較長、結果多,植株在生長發育過程不斷分枝、不斷開花結果,因此需要吸收大量的養分及水分,更不能以連作的方式種植。他強調,甚至輪作的先後順序都得預先考量,因為蔬菜栽培的時間、性質、可能發生的病蟲害都不同,哪種作物為前作、哪種作物為後作,彼此間都會相互影響。適時休耕.永續經營

鍾壬亮將每塊土地區分為數個栽培不同種類蔬菜的菜園,這片種植絲瓜、那片種植苦瓜,隔壁那片好像沒種什麼作物,原來正在休耕;而另外一處土地有的種山苦瓜,有的種植胡瓜,有的也在休耕,隨意估算一下,鍾壬亮經營的菜園,大約有三分之一處於休耕狀態,在寸土寸金、非得將土地價值利用殆盡的台灣,這樣的經營模式,著實有些「驚人」。 這個時節,絲瓜藤陸續開起花來,有雄花、也有雌花,蜜蜂忙碌地飛來飛去,鍾壬亮戲稱自己擁有萬名工人大隊幫忙進行授粉作業,這些義大利蜂是他刻意飼養、協助進行瓜類植物授粉,蔓藤上有些雌花已經開始結果,正慢慢地成長;藤架下方的茄子幼苗也在藤架庇護下安穩成長,鍾太太開心地說,「等到絲瓜收成後,茄子也即將開花、結果,接著又要忙著收成了!」茄子採收結束後,就讓土地休耕。讓土地休息,對他們來說,不是浪費,而是為了更長久與這片土地為伍,近年來,政府積極提倡的永續經營的概念,他們老早就已身體力行了。 「休耕還有副產品呢!」,什麼事都往好處想的鍾太太樂觀地說,有時犁完了田,菜園竟自動「發」出大芥菜,(多年前,他們曾播過一次種,之後不必再播種,土地自然而然就冒出芥菜的芽),是製作客家著名醃菜「福菜」的材料,一分地收成下來,竟有4、5萬元的意外收入;有時,他們在休耕的土地上栽種田菁,作為綠肥;有時,則只是讓土地直接泡在水中,春天到來,整地後,將泡水的田排水完畢,田間開始冒起尖瓣花的芽,這些潛藏、休眠的種子,隨著自然的脈動復甦、成長,開始它們欣欣向榮的生命週期之旅。 尖瓣花具有清涼退火的功效,用薑熱炒一下,就是一道具有地方特色的美食,高雄縣內門鄉民眾還遠道而來購買呢!廣受肯定.無私傳承

杉林鄉以前知名的農作物不多,菸草、木瓜大概是市場上較廣為人知的農作,但經由他們的帶動並傾囊相授,不但成立了蔬果產銷班,杉林鄉生產的蔬菜在台北果菜市場也佔有一席之地,成為杉林鄉另一項代表作物。鐘壬亮拿出一張張由農業界各機關頒發的獎狀,分享他們的成果,「有了這些肯定,讓我們更有動力繼續努力」,現在的他們充滿了自信,不再是多年前茫然無助、到處碰壁的新手。 今年,鍾壬亮的二子考上大學海洋環境資訊學系,長子則在中央大學就讀大氣科學學系,兩人均依照自己的興趣選擇未來的志業,對於兒子的選擇,鍾壬亮夫婦全力支持,因為他們深知,唯有以興趣投入,才能創造屬於自己無悔的人生。 雖然兩個兒子都未選擇農業,但夫妻倆並未感到遺憾,因為他們深信,台灣的許多角落還有許多對農業懷抱熱忱的人,他們也樂於將所學的經驗無私地傳承給想投入農業的人。大家覺得這篇文章

一級棒:43%

我喜歡:46%

很實用:7%

夠新奇:0%

普普啦:4%

看過這篇文章的人說

登入會員即可參加留言

齡(達人級會員)發表於 106/07/25

好

小齡(達人級會員)發表於 105/05/03

真棒

ling(達人級會員)發表於 105/05/03

good

陳*杰(達人級會員)發表於 104/04/03

很好

仙仔(達人級會員)發表於 103/03/09

good

安仔(進階級會員)發表於 101/06/02

加油~

呂*曄(高手級會員)發表於 97/11/16

用心就有收穫

克里斯(達人級會員)發表於 97/11/01

能把種菜當做是一生的事業已經很了不起了, 還能把他們當小孩般細心呵護, 更令人肅然起敬