青出於農--那些青年從農的第一次體驗

他們會踏進農田,

一個,是為了讓罹病的父親能吃到健康食材,見識了有機肥料後的因緣際會;

一個,是因為一場不太幸運的車禍,所造就的美麗意外。

一樣年輕、一樣堅持、也一樣對在地農業有著家鄉子弟的責任與理想。

一步一步,他們在從農的路程上,每個階段所歷經的第一次經驗,

或許不全然美好卻絕對難忘,更是滋養青農得以成長前進的重要養分。

時序進入農曆十二月,臺中大甲的暖和陽光在鄉村田里間顯得特別和煦宜人。

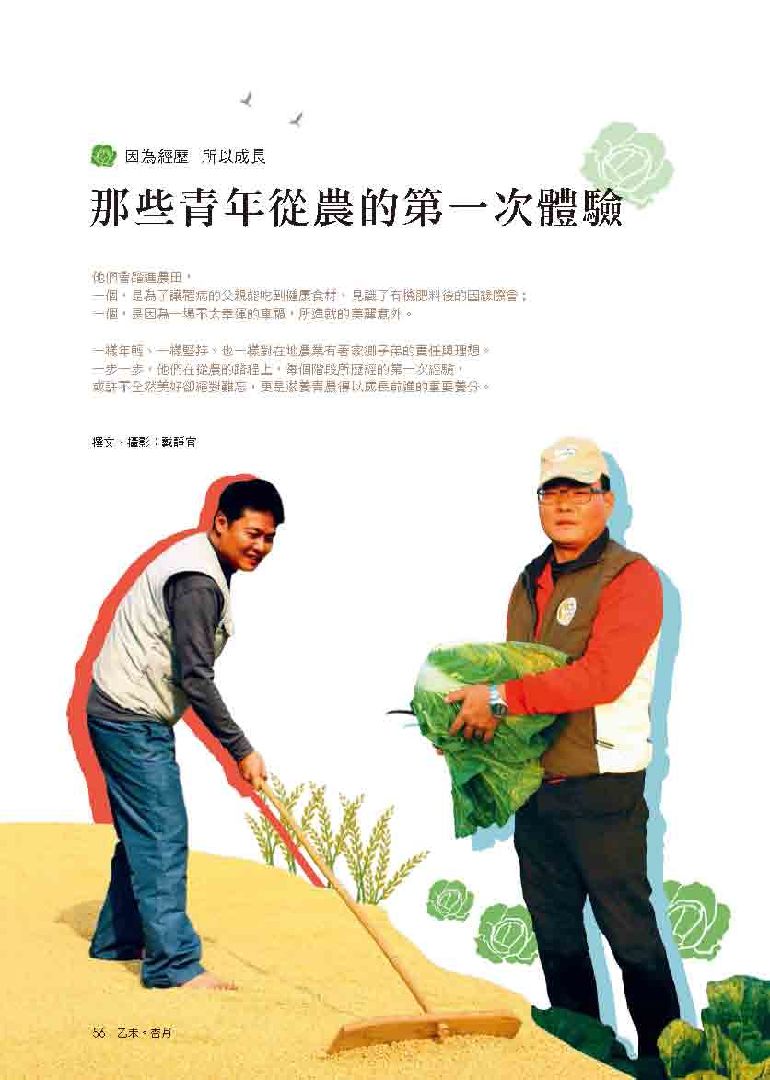

只見一位農民打著赤腳踩在鋪滿整片空地的黃豆中,不斷翻動整平、外加細心地挑掉不良豆子,他抬起頭笑著說:「這是曬來做種子用的,為了主要作物水稻的品質,一年只種一期,下半季想試著種黃豆來輪作。」

他是盧榮壹,從30出頭歲開始從農,至今已邁入第9年,黝黑的皮膚則是烈日曬出來的。相同的陽光,也烘出他引以為傲的稻米。稻米收割後,就在這裡以手工日曬法登場,「那是機器烘乾比不上的口感,每次要曬足6天,每30分鐘還要翻曬一次,為的是讓每粒米保留住最傳統的陽光味。」

因為堅持吃足苦頭

而這只是他為了種出健康米的其中一環,堅持採用廚餘堆肥的循環農法才是讓他吃足苦頭的關鍵,這些歷程的初次經驗更令他難忘。

從農之前盧榮壹從事業務工作,當初第一次有務農的念頭,「是當時和妹妹為了替生病的父親尋找有機蔬食,因緣際會認識了以廚餘做成有機堆肥技術的專家劉力學(Mr. Pierre Loisel)老師,他種的蔬菜不施任何農藥就長得又大又好。」

現已年過七旬的劉老師是加拿大籍,24歲就來到臺灣,他推廣的技術在於將經過堆置、發酵後的廚餘作為天然肥料,不但可以解決廚餘問題,也能使土地免於農藥和化學藥劑污染,種出來的作物更是健康、營養又天然。「我非常認同他的理念,也對如此環保又能種出健康作物的耕種方式很動心,於是就決定自己下田自己種!」

就這樣,盧榮壹踏進了稻田,成了當時家鄉少數的青農。只是,當初第一次實做廚餘堆肥的狀況讓他至今談起還是不禁苦笑搖頭。

只種讓家人安心吃的作物

光是回收廚餘就是件耗時耗體力的辛苦工作,廚餘更要經過至少四個月的堆肥過程。一開始因為收的量不夠多,無法有足夠的發酵溫度,致使發酵無法完全,再加上翻攪時間的控制還不嫻熟,造成堆肥臭味引起週邊住戶抗議。盧榮壹苦笑說,「我還因此收到環保局十幾萬元的罰單……」。

但是對於這樣一個環保天然的製肥方式,他不願放棄,也積極尋求解決之道。於是他一有問題就請教劉老師,「還好,我遇到的問題他都早已經遇過。」在劉老師熱心指導下,他終於成功讓堆肥味道獲得有效控制,也建立起一套標準作業流程。

「劉老師是我農業生涯的第一位導師、貴人,也是造成我現在這麼累的始作俑者!」盧榮壹開玩笑地說著。他現在還是每天花很大部分的時間在回收廚餘上,而與廚餘為伍了這麼多年,他非但沒有倦怠之意,還愈做愈起勁。

願意這麼做,他說只為了一份堅持,堅持只種讓家人能安心吃的作物。現在的盧榮壹,運用青農的創新優勢,不但自產自製自銷,還積極發展出自有品牌,將稻米產品以精緻設計包裝,除了時尚推廣更要行銷健康。另外也自行開發出「米奶麩」這個當初為了給自己孩子吃而精心研發的副食品,在市場上頗受好評。

而目前擔任臺中市青年農民聯誼會會長的他,未來也期望能結合鄉里間的農民,推廣天然肥料與大自然共生的種植方式,共同善待這塊故里土地。

臺灣農村不一樣了

剛踏進竹塘鄉蔬菜產銷班第九班的辦公室,就被裡面熱鬧的學習景象吸引住,多位班員們站在白板前,聚精會神地熱烈參與討論。這些班員都相當年輕,平均年齡約30歲,最年輕的只有22歲。

產銷班班長是他,蔡宜修。今年33歲,卻已經有10年的豐富從農經歷,同時擔任彰化青年農民聯誼會副會長的他,更是第二屆百大青農輔導案獲選人。

來到這裡會發現,臺灣農村真的不一樣了!有一大群年輕生力軍回到故鄉熱情投入農業,為自己的未來打拼,也為臺灣的農業創新。

蔡宜修目前種植大宗蔬菜的農田面積廣達8公頃多,作物通過產銷履歷及吉園圃標章驗證,各種突破傳統農業的技術與行銷,讓出自產銷班第九班的品牌就是品質保證,在市場上反應非常好,拍賣價格常能以最高價賣出。

然而這些好成績,可都是累積了各種第一次慘痛經驗,再從失敗中學習而來的成果。

務農是個美麗的意外

蔡宜修回憶起第一次想要務農的動機,「從小看到爺爺種菜的辛苦,但利潤都在中大盤手中,所以並沒想過要務農。」他之前從事的是幫通路運送蔬菜的工作,而計劃要做的則是農產品的批發買賣生意。

然而,上天並沒有按照他設定的劇本作安排。當時他在送貨途中發生車禍,結果被老闆辭退。面對兒子即將出世,他只好先回家種菜養家。但讓他意想不到的是,真正踏進農田彎下腰實地種菜後,每天看著作物的生長,心境和樂而安定,他真切喜歡上農夫這個工作。

而第一次收成時的喜悅更是讓他記憶猶新。當時什麼農業知識技術都不懂的他,只聽人家怎麼說就照著種,50天後的第一次收成,只有3.7分地就大賺50萬,跌破所有人眼鏡。

但是接下來的第一次挫折也緊跟著來,讓他措手不及。隔年連續碰到蟲害及梅雨季等問題,整園只好剷平再整地重種,種了又剷除重來,就這樣來回三次完全沒收成。不但第一次收成賺的錢很快賠光,還必須靠借貸度過難關。蔡宜修說:「家人要我去工廠上班較實在,但我從沒想過要放棄!」

展現青農的高度競爭力

這時他第一次瞭解到,農業沒想像中的簡單,是需要下功夫學習的。從前的人說,不讀書就去種田;現在,不讀書可是種不了田。於是他像是田裡的小學生,追著各個專家與老農問問題,更是勤跑農改場及研習會,奮起直追要學習不足的農業知識。

經過這麼多年下來,現在他和產銷班成員互助合作,充分吸收前輩與專家幾十年種植的寶貴經驗知識、也善於利用現代科技與資訊,更瞭解如何防範於未然將可能的災損降至最低。過去他們急迫學習,現在也急迫想要分享,想幫助欲從農的青年,讓他們不用重蹈自己走過的冤枉路。

他的下個目標要往精緻農業發展,相信農夫能享有更好的生活品質。蔡宜修說:「現在務農真的不一樣了,我常說我們是快樂農夫,因為從農讓我們不止賺到錢,生活無虞又內心快樂踏實。」

這群年輕人用真情投入土地,除了競爭力是青農的強項,他們更堅持理想開創新局,力圖突破傳統農業限制,要闖出一片天。而在這些過程中,所有經歷的第一次經驗,或許不全然美好,但都是滋養他們成長的重要養分,讓青農更具活力前進,創造更多可能。

撰文、攝影:戴靜宜