幼苗猝倒病

白粉病

立枯病

地衣

赤衣病

果實青、綠黴病

油斑病

芽葉疫病

南美立枯病

流膠病

炭疽病

缺硼

缺錳

缺鎂

黑星病

黑點病

煤煙病

蒂腐病

腐敗病

裾腐病

潰瘍病

瘡痂病

線蟲病

褐腐病

藻斑病

鱗砧病

根腐病

根腐線蟲

破葉病

黃龍病 |

線蟲

(citrus nematode)

前言:

柑橘線蟲造成柑橘慢性衰弱(citrus slow

decline)。此病害並不會造成柑橘植株急速的死亡或病變,但罹病柑橘植株漸趨衰弱,樹勢一年不如一年,導致喪失經濟價值甚至死亡。由於此病以漸進的方式危害柑橘,故初期病徵不易被察覺,俟後期病徵顯著時再施藥治療,往往得經過

2-3

年才能回復生機。柑橘線蟲引起的慢性衰弱病是世界性的,目前臺灣省柑橘、柿子及葡萄園的發病情形均甚為普遍,唯線蟲的病原型略有不同。

發病生態:

柑橘線蟲之二齡幼蟲侵入柑橘營養根後,即將頭部插在皮層內攝食,破壞附近細胞,俟其他微生物順著線蟲侵入的路線感染根部後,就會使感染部位呈現黑褐色的壞疽。嚴重受感染的根系變黑,皮層和中柱脫離,而致根系腐敗。根系受損害後,輸導組織的功能降低,地上部呈現微量元素缺乏及營養不良的徵狀。因此,最顯著的外觀病徵為枝葉稀疏,有黃化(chlorosis)、落葉及新梢乾枯(die

back)等現象。柑橘線蟲雌蟲產卵時,會分泌黏性的膠質包裹卵塊,因此罹病根系經常沾黏土塊,用水沖洗也難去除。

病原菌:

|

(一) |

名稱及分類地位

學名:Tylenchulus semipenetrans Cobb

分類地位:

Phylum:Nematoda

Class:Secernentea

Subclass:Diplogasteria

Order:Tylenchida

Suborder:Criconematina

Family:Tylenchulidae

Subfamily:Tylenchulinae

|

|

(二) |

分布

Tylenchulus

semipenetrans

的分布幾乎與世界上的柑橘產業有相同的面積。於臺灣省15縣市柑橘園所採1609個土壤及根系樣品中,檢出1198個帶有柑橘線蟲,其出現率為74.5%。 |

|

(三) |

寄生

柑橘線蟲已知可感染29種柑橘、21個雜交柑橘品系及11種芸香科(Rutaceae)

其他植物。此外,橄欖、葡萄、紫丁香、柿、蔓澤蘭屬之Mikania batatifolia、枇杷、梨、Calodendrum

capense及馬唐(Digitaria sanguinalis Socop.)、水椑(Echinochloa

crusgalli Beauv.)、栗米草(Mollugo verticillata L.)、茄屬(Solanum

nodiflorum L.)、莧屬(Amaranthus graecizans L.)、藜屬(Chenopodium

murale L.)、馬齒莧、蘵屬(Physalis sp.)等雜草也是其寄主。 |

|

(四)

|

形態 |

|

|

1. |

未成熟雌蟲:

身體為蠕蟲形,有明顯的橫向條紋(straie),唇部(lip region)平滑圓錐狀和身體連在一起,無唇盤(labial

disc),唇部架構適度的硬化。口針(spear)約長13 mm,結構完整,圓形的口針節球(basal

knobs)。背部食道腺口(dorsal esophageal gland orifice)距口針節球約4

mm。前部食道(procorpus)長筒狀,管腔硬化。中部食道球(metacorpus或median

bulb)橢圓形,有強壯的肌肉,並在表皮中央增厚。食道狹細部(isthmus)也是長筒狀。基部節球的地方有3條食道腺,有食道腸間瓣(cardia),位於食道微偏向腹部。腸腔模糊不清,直腸(rectum)及肛門(anus)萎縮無功能。陰門(vulva)接近後端,有厚厚的陰唇(labia)。排泄管明顯,突出的開孔在接近陰門之前。單卵巢(ovary)無子宮囊,尾端呈鈍形。

|

|

|

2. |

成熟雌蟲:

頸部以後的身體不規則的膨脹,最寬約68-100μ,腹部呈拱形,頸部歪曲常會斷掉。陰門後的身體有36

mm長的指狀帶,陰門處直徑20-27mm。身體表皮接近中央處增厚約4

mm厚、無環、身體表層無肌組織,卵巢(ovary)呈螺旋狀,受精囊(spermatheca)

中充滿精子,子宮(uterus)內含單卵。卵呈橢圓狀(60-70 ×35-37

mm)。腸(intestine)是多核團狀的,充滿了大部份體腔,無腸腔,無直腸及肛門。在陰門前之排泄孔(excretory

pore)17mm。Maggenti (1962)發現卵外凝膠層(gelatinous

matrix)是由排泄孔製造而非陰門。排泄細胞發達,靠腹部,在中央巨大的細胞中有明顯的細胞核。

|

|

|

3. |

雄蟲:

身體削長,大部份是直的,但在自然狀態下尾端微捲。陷線(striae)分開0.8-0.9 mm。側區(lateral fidles)不明顯。唇部平滑圓錐狀,外圍微硬。口針和食道(oesophagus)退化,口針節球(spear

knob)極小,中部食道球無肌肉呈針狀。基部食道球(basal bulb)與腸分開。半月體(hemizonid)就在神經環(nerve

ring)之後。排泄孔(excretory

pore)在身體中央偏後。單精巢(testis)並往外伸,無交接囊(bursa)。交接刺(spicules)細長,捲曲,長14-18μ。副刺(gubernaculum)直的或新月狀,固定的長3-4

mm。總排出腔孔(cloacal aperture)在一突出的瘤上。尾部圓錐狀伸長至一圓形的端點。

|

|

|

4. |

二齡幼蟲:

身體直長或捲苗陷線分開0.8 mm,側區(lateral fields)隱藏並有2切痕(incisures)。唇部、口針、食道和未成熟雌蟲相同。口針的細尖端占總長一半不到,並在末端有3個針狀物。背部食道腺孔(orifice

of dorsal oesophageal glane)在口針基部後4

mm處。中部食道節球紡錘狀在中間增厚,食道和腸的會合處(oesophago-intestinal

junction)被推入基部節球,因此許多腺體形成重疊。頸突起(deirids)在神經後,半月體明顯。排泄孔在身體中央偏後,生殖原基(genital

primondium)在排泄孔後有2-4個細胞。無直腸及肛門。雄蟲肛門在靠近尾端,且尾端較雌蟲短,細、尖。 |

|

(五) |

診斷技術

一般感染柑橘線蟲的柑橘植株,最顯而易見的外觀病變即是枝葉稀疏,有黃化、落葉及頂梢乾枯等現象。柑橘線蟲雌蟲產卵時,會分泌黏性的膠質包裹卵塊,土壤顆粒甚易附著其上。這個特性,也常被用來作田間診斷的參考。實驗室診斷則可利用改良式柏門氏漏斗分離後鏡檢,或利用棉藍染劑染色以解剖顯微鏡觀察。 |

|

(六) |

生活史

柑橘線蟲行孤雌生殖,未受精的雌成蟲排卵後,孵化成雌雄兩性的幼蟲。溫度在24-26℃時,此線蟲一世代約需6至8星期。 |

發生生態:

柑橘線蟲的卵孵化為二齡幼蟲,在7-10天中蛻皮三次成為成熟雄蟲。雄蟲不攝食,不危害柑橘。雌性幼蟲能以二齡幼蟲型態維持生命達數年之久,且無需取食。在寄主植物存在時,它侵入根部最外層表皮,並完成三次蛻皮。此線蟲常危害4-5星期大的營養根,將蟲體前半部(頭部)埋插入根組織中吸取汁液,而體後半部則裸露根部外面。在臺灣省氣候下,全年都可找到任何時期的柑橘線蟲,而每年3月起族群密度逐漸上昇,至6月時達最高峰,12月至3月最低,和臺灣省的雨量及溫度有關係。

防治方法:

一般柑橘線蟲的傳播方式乃依靠病株、土壤的攜帶。因此,預防措施上對苗株及土壤的檢疫及消毒須嚴格執行。

目前農林廳推薦的柑橘線蟲防除藥劑有丁基加保扶(Marshel

5% G)粒劑、芬滅松(Nemacur 10% G)粒劑及抗藥得(Contraven 10%

G)粒劑等三種。在春芽萌發時(4月左右),於樹冠外圍下環形開溝 15

公分深,依農林廳推薦使用量,將藥劑平均撒佈於溝底,經覆土後,再澆水保持適當土壤濕度即可。

隨著有機農業推廣,施用有機質添加物LT-M防治柑橘慢性衰弱症,效果顯著,已舉辦觀摩會推廣給農民使用,增加柑橘生產收益。

參考文獻:

|

1. |

蔡東纂、吳文希、林奕耀、程永雄。1997。臺灣柑橘線蟲之發生及其生物行種內變異。植病會刊6:111-122。 |

|

2. |

Cobb.N.A. 1913. New

nematode genera found inhabiting fresh water and

non-brackish soils. J. Wash. Acad. Sci. 3:432-444,pl.1. |

|

3. |

Cobb, N. A. 1914.

Citrus-root nematode. J. Agric. Res. 2:217-230. |

|

4. |

Maggenti,A.R. 1962. The production of the gelatinous

matrix and its taxonomic significance in Tylenchulus

(Nematoda:Tylenchulinae). Proc. helminth. Soc. Wash.

29:139-144. |

|

5. |

Raski, D. J., Sher, S. A., and Jensen, F. N. 1956. New

host records of the citrus nematode in California. Plant

Dis. Rep. 40:1047- 1068. |

(作者:蔡東纂)

線蟲生活史

(安寶貞提供) |

|

線蟲危害之柑桔園

(蔡東篡提供) |

柑桔春芽萌發時罹病時病徵

(蔡東篡提供) |

|

柑桔生育期病徵

(蔡東篡提供) |

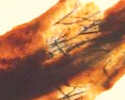

線蟲於根系上取食情形

(蔡東篡提供) |

|

根腐線蟲寄生於根部內

(蔡東篡提供) |

冬季採果後葉片不正常黃化及落葉

(蔡東篡提供) |

|

|

|