幼苗猝倒病

白粉病

立枯病

地衣

赤衣病

果實青、綠黴病

油斑病

芽葉疫病

南美立枯病

流膠病

炭疽病

缺硼

缺錳

缺鎂

黑星病

黑點病

煤煙病

蒂腐病

腐敗病

裾腐病

潰瘍病

瘡痂病

線蟲病

褐腐病

藻斑病

鱗砧病

根腐病

破葉病

根腐線蟲

黃龍病 |

蒂腐病(Citrus

Stem End Rot)

病原菌︰

1.

褐色蒂腐病菌:

Diaporthe

citri Wolf

(有性世代)

Phomopsis citri Fawc.

(無性世代)

2. 黑色蒂腐病菌:

Physalospora rhodina (Berk.

Cart) Cooke

(有性世代)

Diplodia

natalensis P. Evan (Syn. Botryodiplodia theobromae

Pat.)

(無性世代)

前言:

柑橘果實於貯藏期間,常因從果梗處開始腐爛,造成嚴重損失。引起該病的病原真菌有兩種,即Botryodiplodia

theobromae 引起的「黑色蒂腐病」(Botryodiplodia stem end

rot)及 Phomopsis citri 引起的「褐色蒂腐病」(Phomopsis stem end

rot)。

貯藏病害的種類及其發生數量,依地區、年度及柑橘品種而不同。據橋岡(1941年)在臺中地區分離椪柑腐爛果的結果,認為黑色蒂腐病及綠黴病為臺灣省柑橘貯藏及輸送中的兩大病害。而蔡雲鵬(1965年)於1963-1964年在台北縣所採罹病桶柑果實之分離調查結果依序為Fusarium

sp.、黑色蒂腐病菌、褐色蒂腐病菌、炭疽病菌等。

病徵:

兩種蒂腐病(Stem-end

rot)的外觀病徵相似。自蒂部開始出現黃褐色界限不明的病斑,數天內病斑可達果皮一半以上,同時果肉軟化、腐爛。濕度高時,病斑上會長出白色菌絲。黑色蒂腐病菌感染的果實,最後果皮變為暗黑色、炭質、密生許多黑色細點,即為本病菌的柄子器,果實內部亦呈黑色、炭化。罹患褐色蒂腐病之病果不會變黑炭化,此點與黑色蒂腐病不同;而且黑色蒂腐病病勢進展較褐色蒂腐病為快速。

病原菌:

|

(一) |

名稱及分類地位 |

| |

學名:

黑色蒂腐病菌

有性世代 Physalospora rhodina (Berk Cart) Cooke

無性世代Botryodiplodia theobromae Pat. (Syn.

Diplodia natalensis P. Evan)

褐色蒂腐病菌

有性世代 Diaporthe citri Wolf

無性世代 Phomopsis citri Fawc.

分類地位:

黑色蒂腐病菌

Class:Ascomycetes(子囊菌綱)

Order:Xylariales(炭化菌目)

Family:Polystigmataceae(疔座煤科)

Genus:Physalospora(叢孢殼屬)

褐色蒂腐病菌

Class:Ascomycetes(子囊菌綱)

Order:Diaporthales(間殼座目)

Family:Diaporthaceae(間殼座科)

Genus:Diaporthe(間殼座屬) |

|

(二) |

分布 |

| |

世界性。 |

|

(三) |

寄主 |

| |

黑色蒂腐病菌:多犯性,包括柑橘類、香蕉、木瓜等多種作物。

褐色蒂腐病菌:柑橘類。 |

|

(四) |

形態 |

| |

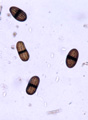

黑色蒂腐病菌:子囊殼形成於枯枝上,單生或群生、球形,直徑 225-300

mm,有乳頭狀突起的口孔。子囊孢子透明、單孢、橢圓形,大小 30-35 x 11-14

mm。柄子器亦形成於枯枝上,扁平至球形,單生或群生,直徑 300-700

mm,柄孢子橢圓形,透明、單孢,成熟時轉為暗褐色,有一隔膜,大小17-43 x 10-18 mm。

褐色蒂腐病菌:請參閱「柑橘黑點病」。 |

|

(五) |

診斷技術 |

| |

依病徵診斷。初發病者,須以組織分離方式獲得病原菌,再依病菌孢子形態鑑定之。罹病後期的果實上長有分生孢子,可在顯微鏡下直接觀察。 |

|

(六) |

生活史 |

| |

請參閱「柑橘黑點病」。 |

發生生態:

兩種病原菌的潛伏場所是柑橘枯枝(樹上或地上),可生存

2-3年。褐色蒂腐病菌在枯枝上形成柄孢子殼,產生孢子;黑色蒂腐病菌在枯枝上腐生,產生柄孢子較子囊孢子普遍,柄孢子經雨水攜帶作短距離傳播,而子囊孢子經風與空氣流動作較長距離傳播。當孢子附著果實後,發芽侵入果實內潛伏,至果實成熟後表現病徵。若果實提早採收,在高溫(30℃)高濕(RH92-96%)下以乙烯處理催熟,則利於發病。

兩種蒂腐病菌的感染途徑相同,但黑色蒂腐病菌的寄主範圍較廣泛,亦可寄生香蕉、檬果等多種果樹與其他作物。褐色蒂腐病的病原菌和柑橘黑點病病原菌是同一種,因此凡在田間黑點病發生多者,收成後果實在貯藏期間,褐色蒂腐病的發生亦較多。此外,雨量較多的年份及枯枝多的柑橘園,果實蒂腐病的發生也較嚴重。

防治方法:

|

(一) |

採果及運輸期間,避免果實受傷。採果時使用手套。 |

|

(二) |

剪除枯枝後燒毀或埋在土內,以降低病原密度。 |

|

(三) |

採果後,使用

40%腐絕 W.P.500倍(必要時,可在果實採收前 4天噴施1000倍液),浸漬

3分鐘,陰乾後貯藏。藥液加明礬0.5%以增加藥效。 |

|

(四) |

25%

克熱淨溶液(Quazatin)2000倍液,採果前 4天噴藥

1次,或包裝果實前浸藥液3分鐘,待藥液乾後再行包裝。 |

|

(五) |

降低貯藏庫的溫度。 |

參考文獻:

|

1. |

本間保男. 山田畯一.

1969. カンキッ軸腐病の感染ならびに發病の機作。 1.病原菌の侵入經路.

園藝試驗場報告B9:99-115. |

|

2. |

Barmore, C.

R., and Brown,G. E. 1985. Influence of ethylene on

increased susceptibility of oranges to Diplodia

natalensis. Plant Dis. 69:228-230. |

|

3. |

Brown, G.

E., 1971. Pycnidial release and survival of

Diplodia natalensis spores. Phytopathology

61:559-561. |

|

4. |

Brown, G.

E., and Wilson, W. C. 1968. Mode of entry of

Diplodia natalensis and phomopsis citri

into Florida oranges. Phytopathology 58:736-739. |

|

5. |

Loucks, K.

W., and Hopkins, E. F. 1946. A study of the occurrence

of phomopsis and of Diplodia rots in Florida oranges

under various conditions and treatments.

Phytopathology 36:750-757. |

*本文係根據臺灣大學已故教授莊再揚博士遺稿彙整而成,特為之誌。

(作者:安寶貞)

|

|

|

|

柑橘果實蒂腐病 |

|

果實蒂腐病(樹上) |

|

(蔡雲鵬,1990,台灣農家全書第76頁) |

|

(安寶貞提供) |

|

|

|

|

蒂腐病 |

|

蒂腐病菌暗色分生孢子 |

|